人と農の交差店いなほ のオリジナル日本酒が完成しました。

本日(5/20)販売を開始します。

無農薬・無肥料の 普段ご飯として食べている品種のお米を全量使い、お米の旨味をまるごと生かすため低精米で仕込んだ純米無濾過原酒です。

どんなお料理にも合い、冷から燗までおすすめです。

720㎖ 1,760円(税込)

1.8ℓ 3,850円(税込)

長野県松川町で、無肥料無農薬の農業の実践と普及に取り組んでいます。

人と農の交差店いなほ のオリジナル日本酒が完成しました。

本日(5/20)販売を開始します。

無農薬・無肥料の 普段ご飯として食べている品種のお米を全量使い、お米の旨味をまるごと生かすため低精米で仕込んだ純米無濾過原酒です。

どんなお料理にも合い、冷から燗までおすすめです。

720㎖ 1,760円(税込)

1.8ℓ 3,850円(税込)

昨年秋に稲刈りをしたあとの切り株から、新しい芽が出て秋には収穫ができないだろうか、と期待して実験をしている田んぼが全面草に覆われています。

その草は、どこの田んぼでも春によく生える「スズメノテッポウ」です。

この草も、きっと稲にとって良い働きがあるのではないか、いやもしかしたらその逆なのか。

よく見ると、切り株の中に小さな稲の芽が伸び始めている、いや稲ではなくてヒエかも。

果たしてこの実験がどんな結果になるのか、不安でもあり楽しみでもあります。

苗代の苗が5㎝位になりました。

シートの中が暑くなり過ぎるのを防ぐため、両側を開けて風が通るようにしました。

みずみずしい緑色の苗を見ると、「今年も元気に生長しているな」と、ほっとした気持ちになります。

5月1日、種モミ播きをして苗代に並べました。

昨年までと同じく、苗箱には無肥料の土だけを入れています。

毎年同じ場所を苗代にしていますが、年々苗の状態が良くなってきています。

田植えは6月4,5日を予定していますが、その日まで苗の生長を見守っていきます。

明日 5月3日(水・祝)

長野県飯田市の「かざこし子どもの森公園」で開催される『ぐるぐるグルメ』というイベントに出店します。

人と農の交差店 いなほ は、無農薬米の甘酒とリンゴジュースなどを販売します。

自然がいっぱいのとても広い公園で遊具もたくさんあります。

ご家族でぜひお出かけください。

開催時間:10:00~16:00

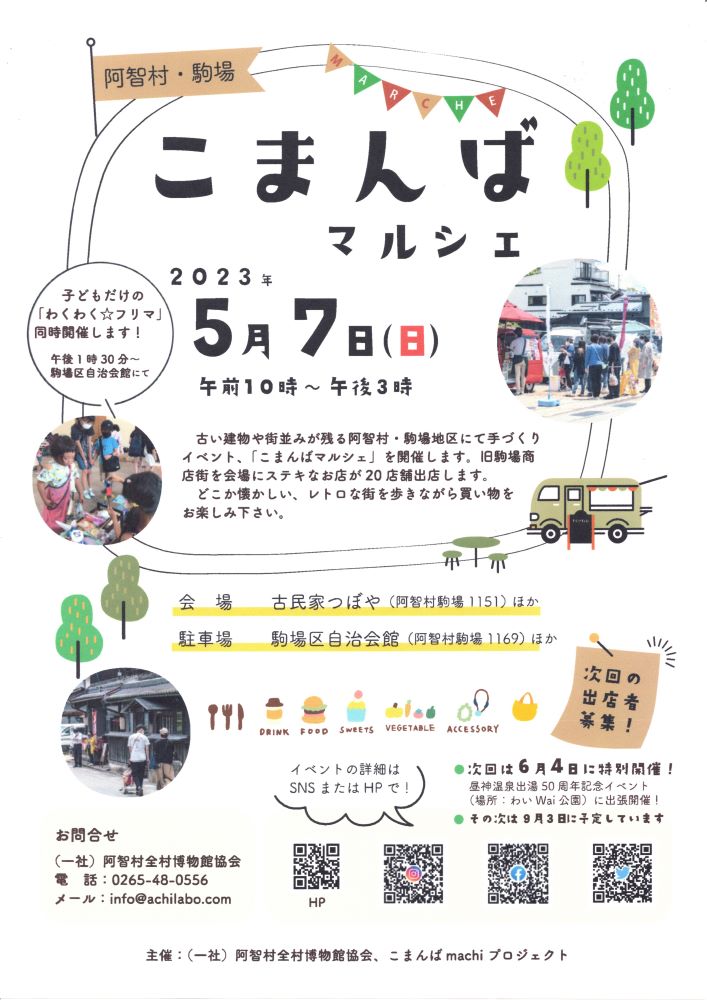

5月7日(日)

長野県阿智村駒場地区で開催される『こまんばマルシェ』に出店します。

3月に続き2回目の出店です。

会場は国道153号線の「駒場東」信号と「駒場西」信号の間の旧道沿いです。

人と農の交差店 いなほ は、無農薬米の甘酒と草花のミニリースなどを販売します。

昭和の風情漂うレトロな街並みをお楽しみください。

開催時間:10:00~15:00

4月19日、種モミの選別。

今年も真水で選別しました。

選別のあとは水に浸漬。

今年も温湯消毒もしていません。

4月23日、田起こし。

昨年より3週間遅く田起こしをしました。

24日、今日は苗代にする所を波シートで囲いました。

明日はここに水を入れて整地板で土の表面を練りながら平らにします。

お米作りがいよいよ忙しくなってきました。

毎月第3日曜日に開催されている「いいだ丘のうえ朝市」に出店しました。

昨日はしっかりと雨が降り開催が心配されましたが、朝から気持ちよく晴れて無事開催することができました。

多くの方に手作りの甘酒を飲んでいただいたり、無農薬のお米作りの話をしたりと、今回もいろいろな出会いがあった一日でした。

人と農の交差店 いなほ のオリジナル日本酒『光風』の仕込が順調にすすんでいます。

無農薬・無肥料のお米だけを使用して、お米の旨味をまるごと生かすため低精米で仕込んでいます。

今月中に醸造が完了し、5月には販売を開始できる予定です。

先日から水を溜めている「稲の多年草化栽培」の実験圃場に、さっそくたくさんのカエルの卵を発見。

周辺の田んぼに水が入るのはまだ1ヶ月位先なので、唯一水が溜まっているこの田んぼを見つけて大喜びで卵を産んだのかな?

たんぼの畦にはたくさんのモグラの山が。

食べ物を食べるためだけに穴を掘っているのか、ほかにもモグラにとって大事な理由があるのか。

それでもカエルやモグラが自然に田んぼにやってくるということは、きっと稲にとって良い働きもしてくれているのだろう。

モグラが掘った地下道は、畦の形を崩してしまうので嬉しくはないけど。

まあほどほどに掘ってくださいね。

今年は、田植えも種モミ播きもしない米作りにチャレンジします。

「稲の多年草化栽培」の普及に取り組んでいる方がおられますが、自分もその栽培方法を実践してみます。

今年は4畝の田んぼ1枚で取り組んでみます。

稲刈が終わったあと、田んぼを起こさずにそのままにしてありますが、3月20日にその田んぼに水を入れました。

秋までずっと水が入ったままにしておきます。

すると、いつの日か稲の切り株から新しい茎が伸びてきて秋には収穫できるということです。

本当にそんなことが可能なのか、でもこれで稲が育ち収穫が出来ればまさに夢のような栽培方法だと思う。

どんな結果になるか、不安でもあり楽しみでもあります。